私は、3年前より野菜宅配サービス大手の大地を守る会の会員であり、有機野菜や無添加食材を積極的に購入しています。

数多くある野菜宅配・通販サービスの中で他社にはない大地を守る会の特徴は、会員向けに、生産者さんとの交流会、畑体験、健康やライフスタイル全般について定期的にイベント企画や講演会を実施していることです。

私は、何度かそのイベントに参加したことがありましたが、今回は、愛用している商品ラインナップ「もったいない魚・もったいないシリーズ」をテーマに、「もったいない魚」を大地を守る会に卸している生産者さんとの交流会があったので、参加してきました!

今回は魚に注力して、もったいない魚とは?なぜもったいないの?どんな魅力があるの?などについて聞くことができたので、こちらでご紹介します!

目次

大地を守る会の「もったいない魚?」シリーズとは?

本題の講演会の話に入る前に・・・「もったいない魚」について初めて聞く方もいると思うので、そもそも「もったいない魚」とは何なのか?について軽くご紹介をします。

「もったいない魚」とは、市場の規格に合わず、価値がないとされてきた魚や加工段階で捨てられてきた部位を商品化したシリーズです。

具体的には・・・

① 傷

漁をする中で、水揚げの際に、網によって傷がついてしまった魚は、規格外として値段がつかず、販売ができないので、処分されています。

鮮度や味は、正規品と変わらないので、「もったいない!」のです。

② サイズ

小さすぎる、大きすぎるために食用にされない魚は、廃棄や飼料となっています。

しかし、こちらも、ちょっと小さい、ちょっと大きいだけで、味は一般の魚と全く変わらないので、実は美味しく食べることができるのです。

③ 加工段階で廃棄

漁師さんによって釣れた魚は、その後加工場に渡り、さばかれたりしてから、市場、量販、スーパーなどにいきます。

加工されるのは、商品になる必要な部位のみであり、それ以外の箇所は、捨てられてしまいます。

傷がついた魚や指定の部位以外を加工するのは、追加の手間と費用がかかるので、実は廃棄ほうが割にあったりするのです。

しかし、せっかく獲れた魚で、捨てられている部位も実は美味しく食べることができる点がまさに「もったいない!」ということです。

④ 一般的に馴染みのない魚

定期的に釣れる魚ではない魚がたまたま網にひっかかって獲れたとき、予定していない魚であるとのことで、なかなか固定の売り先がないのが水産加工業の現状です。

売り先も加工手段もないため、これらの魚は残念ながら捨てられてしまっています。

上記に関して、大地を守る会の水産担当者が、生産者さんと話をする中で問題意識を持ち、「もったいない魚」をもったいなくなるように働いた成果が「もったいない魚シリーズ」なのです。

さらに嬉しい「もったいない魚シリーズ」のメリットは、魚を少し安い値段で買うことができること^^

ちょっとお得な料金で、普段なかなかスーパーの売り場などには見ない珍しい魚や部位を楽しむことができ、かつ食料ロスを少なくさせるや農林水産業の生産者さんを応援するなどといった社会問題の解決にも繋げることができます。

私は、この商品コンセプトに共感をし、実際に何度か「もったいない魚シリーズ」を購入したことがあります。

(商品ラインナップは、10点前後と少ないですが、毎週新しい種類の魚が追加されたりするので、いつも楽しみに見ています^^)

別記事でも、「もったいない魚・もたいないシリーズ」の紹介をしているので、よろしければ合わせてどうぞ↓

【私の口コミ体験談】もったいない魚・もったいないシリーズを食べてみた!

今回は、ファンである「もったいない魚シリーズ」の生産者さんとイベントで交流する機会があるとのことで、即申し込みをしてみたら、見事当選!

ということで、ここからは、実際に参加した講演会のイベントの様子を写真付きでご紹介します!

講演会に参加してきました!

今回の交流会は、オイシックスドット大地の本社である、東京都の大崎駅前にあるビルで行われました。

以前、大地を守る会を取材した際や、味噌作り体験のイベントの際にお邪魔したことがあったので、馴染みがある場所ですが、いつ行っても、とてもおしゃれな施設だなあ〜と感心をしています^^(こういうところで働きたい!)

今回の会場は地下のホールで行われました。

コンサート会場のようで綺麗ですね☆

看板があったので、早速入ってみました。

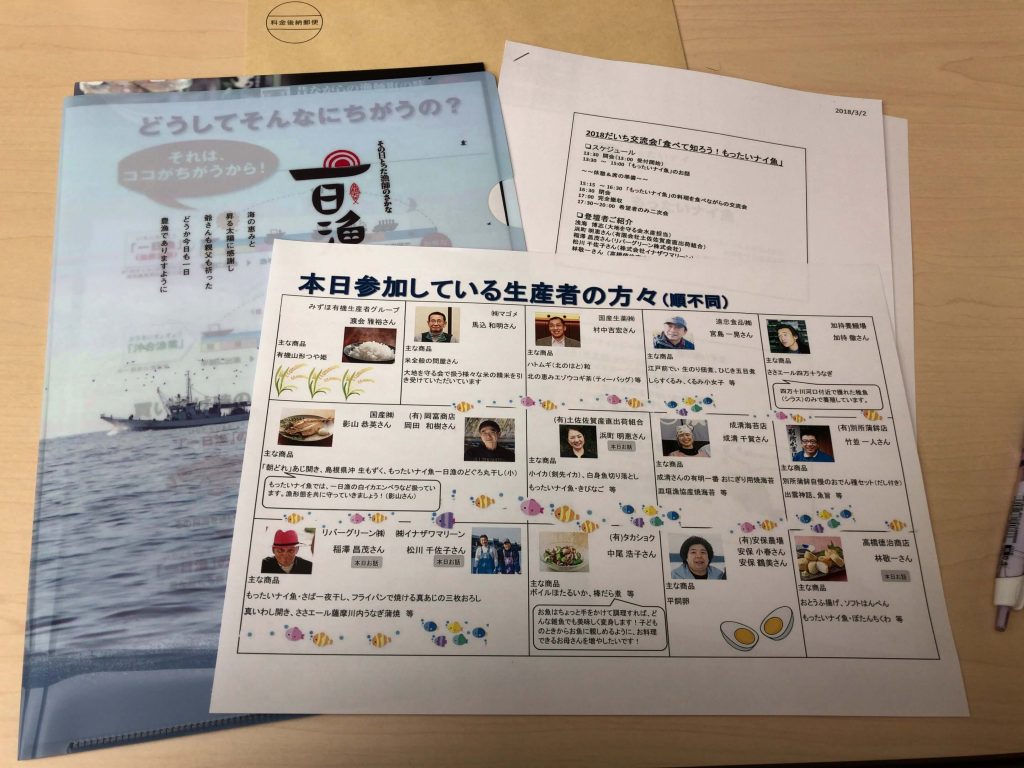

大きなプロジェクターがある広い部屋で、机上には資料が置いてありました。

今日の会は、まずは、「もったいない魚」の話を生産者さんから講義形式で伺ってから、休憩を挟んで「もったいない魚」の料理を食べながら交流会を行うという二部構成です。

早速始まるようです、よろしくお願いします!

今日は、「もったいない魚」のシリーズがどのように誕生したのか?の背景をお伝えしながら、魚を身近に感じ、さらに美味しく食べていただけるような企画を準備しました。

4名の生産者さんがご登壇されているので、しっかりとお話を伺いたいと思います。

↑ちなみに、こちらの方は、大ベテランとのことで、社内でも結構な有名人であるのだとか!

今日の講演会に来られた生産者さんは下記です:

・長崎を中心に五島の魚などを紹介しているリバーグリーン(株)の稲澤昌茂さん(長崎産の真あじの開き、ゴマさばなど)

・九州の魚を紹介している(株)イナザワマリーンの松川千佐子さん

・土佐清水を中心に四国の魚を紹介している(有)土佐佐賀産直出荷組合の浜松明恵さん(窯焼き鰹たたき・きびなごなど)

・宮城県石巻の練り物を作っている(株)高橋徳治商店の林敬一さん(おとうふ揚げ、ほや、ぼたんちくわなど)

まずは、「もったいない魚」シリーズの開発経緯についての説明がありました。

目線を変えれば、美味しく食べられるのに・・・素直に、もったいないと感じました。

出張中、車の車内で出たたわいもない会話がこちらのシリーズが生まれた瞬間でした。

自社のみではなかなかハードルが高かったので、同じ長崎のイナザワマリーンの松川さんと共同で取り組みを始めました。

私の実家では、生きた魚しか食べたことがなく、死んだ魚はやはり持って帰らず、そのまま海捨ててくるというやり方をとっていました。

漁師は自分の価値観で動いて、死んだ魚にも価値があることを理解していませんでした。

確かに死んでるけど、1日〜2日しか経っていないので十分新鮮なものでしたが、売るすべを知らなかったので、今回、大地を守る会さんとリバーグリーンさんからのお誘いは、私たち一家の価値観を変える出来事でした。

消費者の私は、逆に生きた魚は見たことがないですね!

魚=スーパーで販売されている、綺麗にさばかれて、トレーに乗ってるもの、というイメージ。笑

漁師の家庭だったので、私は、小学校に上がるときから、魚のさばき方を知ってり、小さいときから、普通に3枚おろしができていました。

当時は、冷凍した魚を食べることにとても抵抗がありました。

しかし、今になって、このような仕事をすることになった後、現在の冷凍技術がいかに進んで、優れているのかを実感しました。

生きた、新鮮な魚と味がそんなに変わらないのです!

毎日朝昼晩に新鮮な魚を食べることができるのは贅沢ですね^^羨ましい!

書いたのは:「朝はヒラメの刺身とヒラメの味噌汁、夜はタイの塩焼きとタイの味噌汁など・・・」

これが1週間続いたのですが、先生に、「嘘は書かないでください」と言われたほどでした。(笑)

兄の家では、実家のように、魚は買わなくて良い、ただの食材なので、手軽です。

肉は、漁師が休みの日にだけ食べます。

そんな兄も、死んだ魚を食べるのは抵抗があり、最初、大地を守る会さんからの提案があった時も、なかなか「ヒラメの死んだの持ってきて〜」などは言えませんでした。

勇気を振り絞って伝えてみたところ、最初はやはり理解が得られず、「大丈夫?それ騙されてない?」など心配されたほどでした。(笑)

しかし、一度試しにやると決断し、普段は捨てていた魚を売ってみた結果、消費者の方にとても喜ばれ、家庭の新たな収入にもなりました。

これは、すごくいいことなんだな!とその時に強く実感しました。

全然環境が違う人の話を聞くのは面白いですね!

毎日新鮮で美味しい魚を食べれるのは羨ましいですが、ん〜・・・やっぱりお肉も月1以上は食べたい!笑

この時期は、「もったいない魚」を生産者に理解してもらうのに本当に苦労しました。

リバーグリーンさんに続き、北海道の札幌中一さんもこの取り組みに協力していただき、初年度から19品の「もったいない魚」を商品化することができました。

2010年の商品ラインナップ:

ヒラメ切身、ヒラメ頭、アンコウぶつ切り、ミズダコ頭(生)、ハツメ(下処理済み)、真鱈フィーレ、間引き羅臼昆布佃煮、サケ切身、真ガレイ、チカ一夜干し、マグロ尾肉漬(加熱用)、マグロ尾肉の竜田揚、規格外冷凍カキ、いかの耳、ミズダコ頭フライ、白鯛切身、サメ切身、イシモチみりん醤油天日干し、サメみそ漬

最初の最初は、山村さんという漁師に獲っていただいたヒラメとアンコウの切身から始まりました。

網にかかるときに傷がついてしまい、結局出荷ができなかったものや大きさがまちまちなものを、100gくらいに合わせて加工しました。

その工程で、ヒラメの頭も余ったとのことで、こちらも商品化しました。

へ〜ヒラメの頭は食べたことがないな・・・どうやって調理するんだろう?

とふと思ったとき、レシピの紹介をしていただきました^^

ヒラメ頭のお料理アドバイス

【上手なお魚の解凍方法】

一番のおすすめは、冷蔵庫で解凍してください。

冷凍庫から冷蔵庫に移して、5〜6時間かけて解凍し、指で押して、少しへこみがある程度になればOK。急ぐ場合は、包装された袋のまま、水を入れた容器に浸します。ごく細めに水道水をかけると、約20〜30分で解凍できます。

【レシピ:ヒラメの頭の丸ごと煮(ごぼう添え)】

1. 沸騰した湯に、解凍したヒラメの頭を入れる。

2. 胸ビレが立ってきたら(約10秒くらい)、も氷水に取り、ウロコやヌメリなどをよく取り除く。

3. 鍋に薄口醤油1/2カップ、みりん1/2カップ、水1/4カップ、砂糖大さじ4、酒大さじ2、を合わせて一煮立ちさせる。

4. 一煮立ちさせた鍋に、ヒラメの頭と皮をこそげ落として水にさらし5センチくらいに切ったゴボウを入れ、落とし蓋をして煮る。

5. 沸騰したら、あくと取り除き、中火で15分くらい、煮汁が煮詰まってくるまでに煮る。

なんだか、高級料亭に出てきそうなレシピで、美味しそう!他の魚も代用できるとのことなので、のちほど自宅で試してみます^^

この年には、初めて規格外の冷凍牡蠣をスタートさせました。

当時量販で販売されていた牡蠣は、特大牡蠣で、大きなトレーに収められていました。

小さい牡蠣はどうしてるの?と聞いた際、ほとんどただで大手メーカーに引き取ってもらい、オイスターソースの原料になっていたとのことでした。

もったいない!ということで、何度も話を持ちかけた結果、一度だけトライアルで規格外の小さめの冷凍牡蠣と置いてくれました。

結果、女性の方が、料理がしやすい、ということで、4ヶ月後に本価格的に商品化されました。

なるほど〜。1つ1つの商品の背景には、地道な交渉があったのですね・・・深い!

10月の出始めてと考える方がいるかと思いますが、実は年明け(1〜2月)です。

年明けに、牡蠣に含まれるグリコーゲンがいっぱいになり、表面の色が白くなります。

10月の出始めは、透明な薄い色をしているので、美味しくないです。

一般スーパーなどで販売されている冷凍牡蠣は、漁の終盤3〜4月に獲れたものなので、こちらも、グリコーゲンが豊富でとても美味しいです!

実用的な情報(笑)。 ありがとうございました^^

一般ではあまり価値がないものとして低価格で扱われていた小型の真鱈を新鮮なうちの3枚におろし、商品化しました。

また、さけ切身なども、定置網で漁獲される際に傷がついたものを、傷部分のみ取り除き、5切れのパックにして発売しました。

真鱈フィーレは、今でも大地を守る会のウェブサイト内で購入できるので、今度試してみたいと思います^^

ここでは、新しく、白イカげそやのどぐろなどが入りました。

ここで、席から別の生産者さんが登場し、ちょっと説明。

島根県で有名なのは、あのテニスの錦織さんも大絶賛ののどぐろです。

漁をする中で、小さい、規格外になるようなのどぐろが出てきていました。

売り先がなかったので困っていたところ、大地を守る会さんから声がかかり、おかげさまで私たちの悩みを解決することができました。

小さいけど、しっかりと油がのっている美味しいのどぐろなので、ぜひ食べてみてください!

高知県の乙女マグロやキビナゴ、わかめなどが出てきました。

また、2014年には成長期に入り、「こんなのあるんだけど買ってくれない?」と、いよいよ生産者さん側からいろんな提案がくるようになりました。

ロウニンあじやお豆腐揚げもこの辺から始まりました。

もったいない!とのことで、その後は大地を守る会さんに引き取っていただきました。

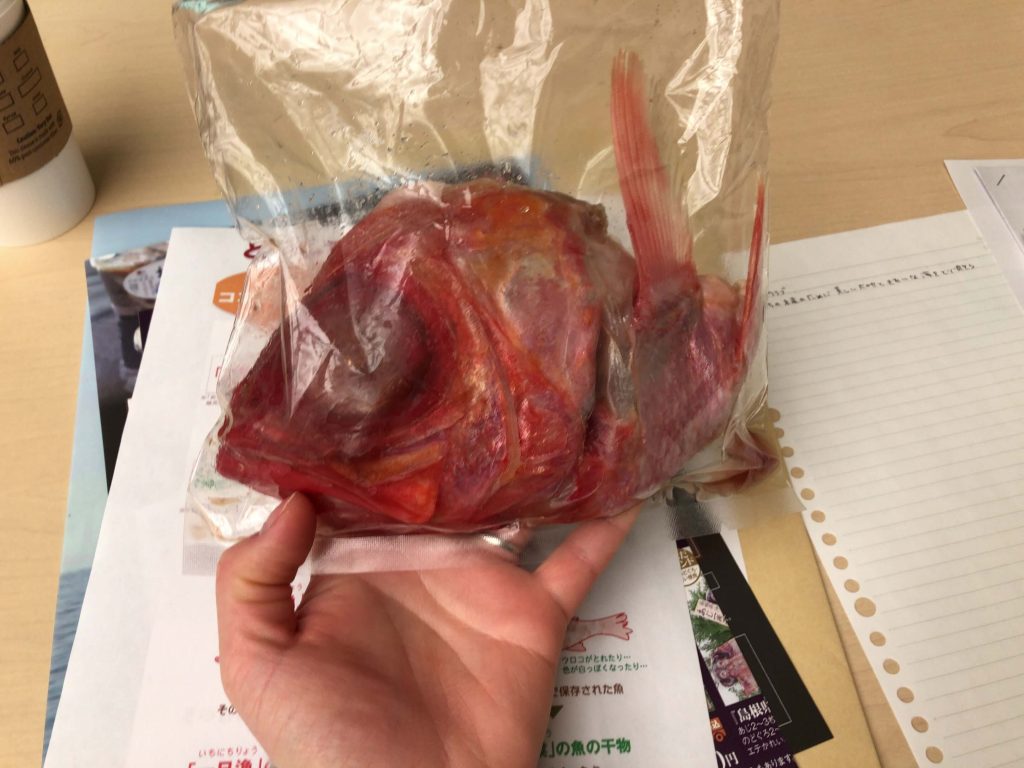

また、高知の生産者さんの方は、金目鯛のおかしらをジップロックに実際に持ってくるなど、アピールをされていました。

ぎょぎょぎょっ!笑

3枚おろしにしているのを出荷していますが、頭がもったいなく残ってしまっていたので、こちらを提供させていただくことになりました。

食べるところはほとんどありませんが、だし汁などにするととても美味しいです!

家で高級料理を味わえるとのことですね^^

ぶりは、通常、切身を使いますが、これまでかまは捨てていました。

販売するとなると、かまについている血合いなどを取るなど、加工する必要がありました。

もったいない魚=捨てるものだから安い!というイメージがあるかもしれませんが、実は、販売するためには、もう一手間二手間かけなくてはならないので、意外と大変なのです。

なるほど〜!この視点はありませんでしたね!

確かに、ただ同然でもらういらないものも、販売するためには、加工したりパックに入れたりの作業が必要となるので、原価が低コストというわけでもないのですね・・・。

その割には、「もったいない魚シリーズ」は正規品より少し安く購入ができるので、ありがたいです^^

高級旅館や料亭で使われているカニは、こうら焼きとして出されることが多いですが、贅沢な料理のかたわら、残るものが出てきていました。

残り物も、利用方法や調理方法次第で、高級料理に生まれ変わることができると実感しました。

確かに、レシピさえあれば、残りものでも美味しく食べられますね。

特にお魚は、果肉だけではなく、だしになるので!上手に使えば汁物が美味しくなりますね♡

今後、料亭、量販、学校給食などで出されていて、ここはいるけどここはいらない!などの商品に目をつけていき、もったいないを広げていきたいと思います。

2017年の商品ラインナップ:

まぐろそぼろ煮、天然ぶりハラミ、まぐろ尾肉、小いか、ふぞろい開きちかフライ、ちか開き、まんだい切り落とし

2018年の商品ラインナップ:

日本海産やりいか(加熱用)

これまでの「もったいないシリーズ」の登録商品数は115品であり、今でも継続して展開されています。

新商品は少なくなってきているものの、2010年頃から販売がスタートした定番商品は継続的に販売されているので、気になった方はぜひ大地を守る会の公式サイトを覗いてみてください♪

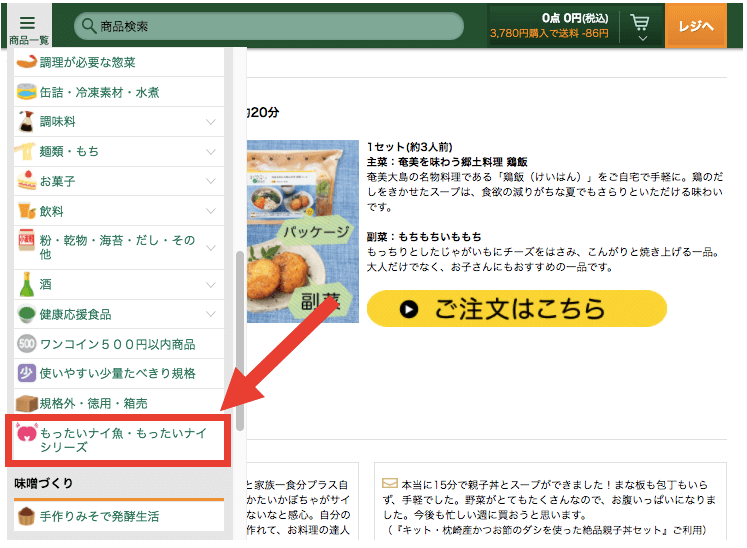

↑トップページの「もったいない魚・もったいないシリーズ」のカテゴリーから検索!

また、これからももったいない魚を見つけていくのには、私がもっともっと浜に足を運んで、漁師さんと直接会話をする必要があることがわかりました。

商品開発の知識がないため、そこは大地を守る会さんの知恵をおかりしながら、これからも積極的にアピールをしていきたいと思います。

また、2018年の新しい取り組みとしては、「福島の漁業を応援する」というプロジェクトも開始されます。

↑きちんとしたパンフレットにもなっていました!

震災から7年間、福島の海は禁漁となっていたため、現在では、魚に溢れている状況であるそうです。

現在、週に2度漁師さんが漁に出るというルールがある中で、漁師さんは未だに収入がない厳しい状況であります。

そんな福島の水産業を応援するために、小規模な漁業の商品を数量限定で、安全性についてしっかりと確認をした上、試験操業というかたちで販売をスタートさせるそうです。

原発があったからこそ豊かな海になったね!と言えるようにしたいですね。

また、都市圏の人に、安心して、福島の魚を食べていただきたいです。

応援よろしくお願いします!

担当者さん超熱い!それから、周りからは盛大な拍手が・・・皆、社会問題を解決したい!という大地を守る会の切実な取り組みに共感したようですね^^

以上が講義の部分となりましたが、この後には懇親会も準備されていました。

もったいない魚の試食をしました!

交流会パート2は、話題のもったいない魚を食べながら、生産者&消費者を触れ合うということです。

ビュッフェ形式で立ち話をする程度のものかな?と思っていたら、ご立派なお弁当に、お茶・ビール・日本酒までが登場し、至れり尽くせりな状態!笑

(参加費無料なのが、申し訳なく感じますね><)

超贅沢弁当、美味しそうですね〜♡全ての材料がもったいない魚です!見た目を裏切らず、全て味が濃厚で美味しかったです♡

私のテーブルには、講演会で朝昼晩魚を食べているとおっしゃっていたイナザワマリーンの細川さん、北海道の農家さん、大地を守る会の社員1名、消費者3名が座り、会話をしました。

漁師さんの毎日の生活や魚のおすすめな食べ方など、なかなか聞けないような貴重な情報を得ることができてとても楽しかったです^^

大地を守る会の社員の方や生産者さんが皆とても心温かい方で、ほっこりして帰りました。

今後も、このようなイベントに積極的に参加したいと思います!(ブログもどんどん更新していきますよ〜♪)

もったいない魚・もったいないシリーズを注文し、食べてみた感想をご紹介!

私は、何度かもったいない魚を注文していますが、今回は、アジとサバの感想をお伝えします!

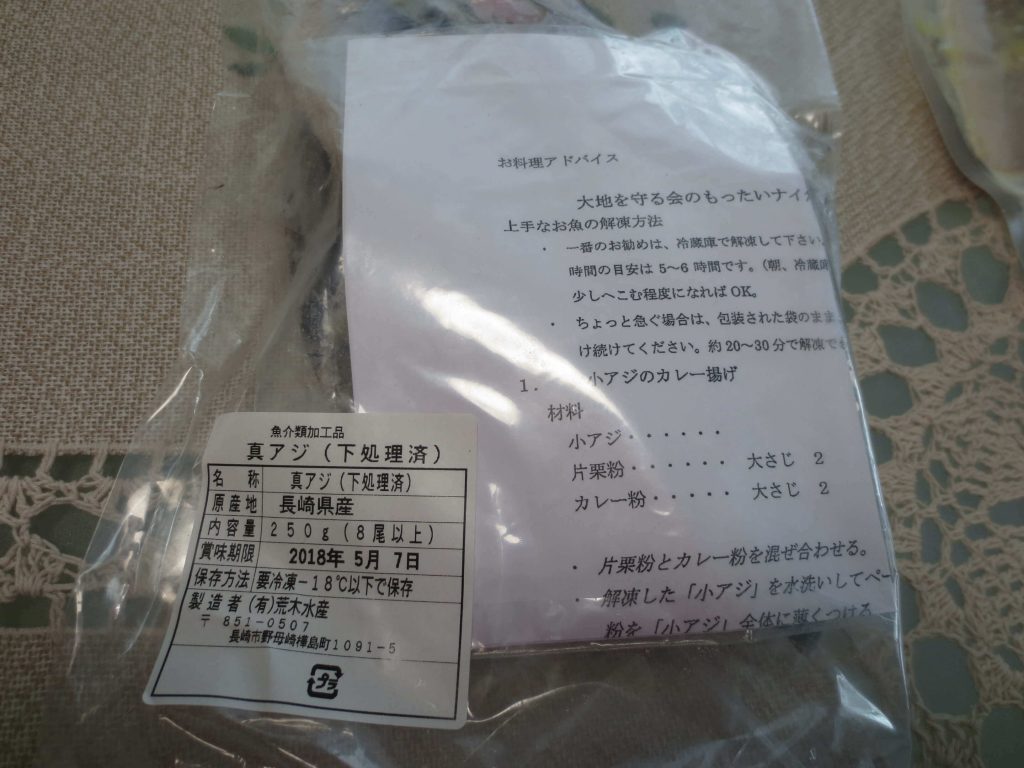

アジ

アジは、小さめの魚9匹が冷凍された状態で届きました。

レシピも同封されていましたが、今回は、ネットで見つけたガーリックバタームニエルがとても美味しそうだったので、そちらを活用しました^^

調理自体は、骨が多かったので、それを取り除くのにちょっと時間がかかりました。

出来上がったアジのムニエルは、とっても香ばしく、気になっていた小さい骨がカリカリとポテチのように食べられたのでびっくりしました。

骨が美味しい魚は初めてです!笑

小さめのアジ9匹で454円。

質が高い割には、そんなに値段も高くないので、リーズナブルでした。

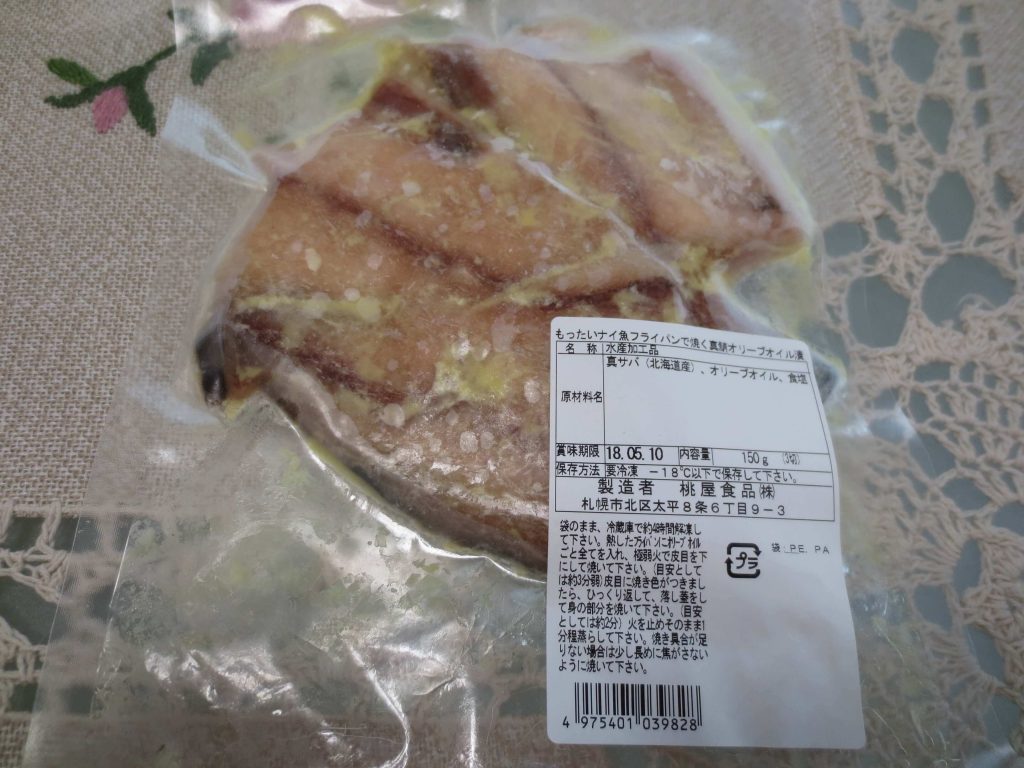

サバ

届いたサバは、魚肉厚めの3枚切りで、同じく冷凍の状態でした。

オリーブ漬けになっていたので、そのまま焼くだけとらくらく♪

気になるお味は・・・?

肉肉しい!という言葉がまず出てきますね。

かみごたえがあり、お腹にいっぱいになる感じ。

魚独特の臭みもなく、オリーブオイルの甘みが口の中に広がり、美味しくいただきました♡

サバは3枚で421円でした。

まとめ

今回注文した魚は、どちらもサイズや傷のため「もったいない魚」のカテゴリーに入っていましたが、美味しさは正規品と変わらないことが実証できました!

(てか、一般スーパーより断然美味しい^^;笑)

好みの味だったので、またリピートしたいと思います^^

まとめ

今回参加した生産者さんとの交流会では、「もったいない魚」の誕生の背景や商品化するまでの苦労話などを聞くことができて、普段はなかなか知る機会がない水産業の問題なども目の当たりにできました。

また、私たちが普通に買ってる魚って、漁師さんが一生懸命釣って、その後、加工業者さんが一生懸命加工して、運送会社さんが一生懸命運んでくれて・・・と、チェーン内の見えない苦労を実感し、うう〜みんなありがとう〜涙!と食材へのありがたみを覚えました。←悟っちゃった感じ!

実際に食べた「もったいない魚」のお弁当もとても美味しく、生産者さんとの会話も楽しかったので、素敵な場を提供してくれた大地を守る会さんに感謝です☆

これからも、海の幸を無駄にせず、生産者さんの応援もできる商品ラインナップ「もったいない魚」シリーズを応援していきたいと思います!

大地を守る会では、定期会員向けに、定期的にこのようなイベント企画を行っています。

今回は講演会+食事会という「交流会」形式でしたが、他にも、料理教室や畑に出向いて野菜を収穫するの体験形式など、食やライフスタイル全般について、子どもから大人まで楽しめる企画がたくさんあります。

私は、他社の野菜宅配・通販サービスも兼用して利用していますが、業界の中でも、イベント企画は最高レベルだと感じています。

気になる方は、是非大地を守る会についてチェックしてみてくださいね♪

口コミ・評判を投稿する